Spektrum: Ein Rad muss leicht, steif, aerodynamisch und komfortabel sein – so die üblichen Anforderungen. Um auch gekauft und geliebt zu werden, muss es ansprechend aussehen, sagt Diplom-Designer Tomas Fiegl. Zu den Referenzen seiner Agentur zählen Hersteller wie Canyon, Bulls und Scott. Ein ungewohnter Blick auf das Fahrrad im exklusiven Velomotion-Interview.

Velomotion: Herr Fiegl, Sie haben 1989 gemeinsam mit Achim Pohl die Design-Agentur „Artefakt“ gegründet. Normalerweise begleiten Sie Produktentwicklungsprozesse im Architektur- und Sanitärbereich. Wie sind Sie dazu gekommen, über Design am Fahrrad nachzudenken?

Tomas Fiegl: Ich bin selbst ambitionierter Rennradfahrer. 2006 hatte ich die Idee, das Hobby zumindest zum Teil auch zum Beruf zu machen. Angefangen hat alles mit einer Sattelklemme, die wir für die Firma Müsing entwickelt haben. Diese wurde sogar patentiert. In der Folge lernte ich Canyon-Inhaber Roman Arnold kennen. Canyon wurde unser Kunde, und die Sparte Fahrrad-Design in der Agentur wuchs kontinuierlich. Heute ist es ein eigener Geschäftsbereich mit einem speziellen Team von rad-affinen Designern, jeder Menge Know-how und spannenden Aufträgen. Man kann sagen, wir sind Spezialisten in Sachen Fahrrad-Design.

Wer sind heute Ihre Kunden?

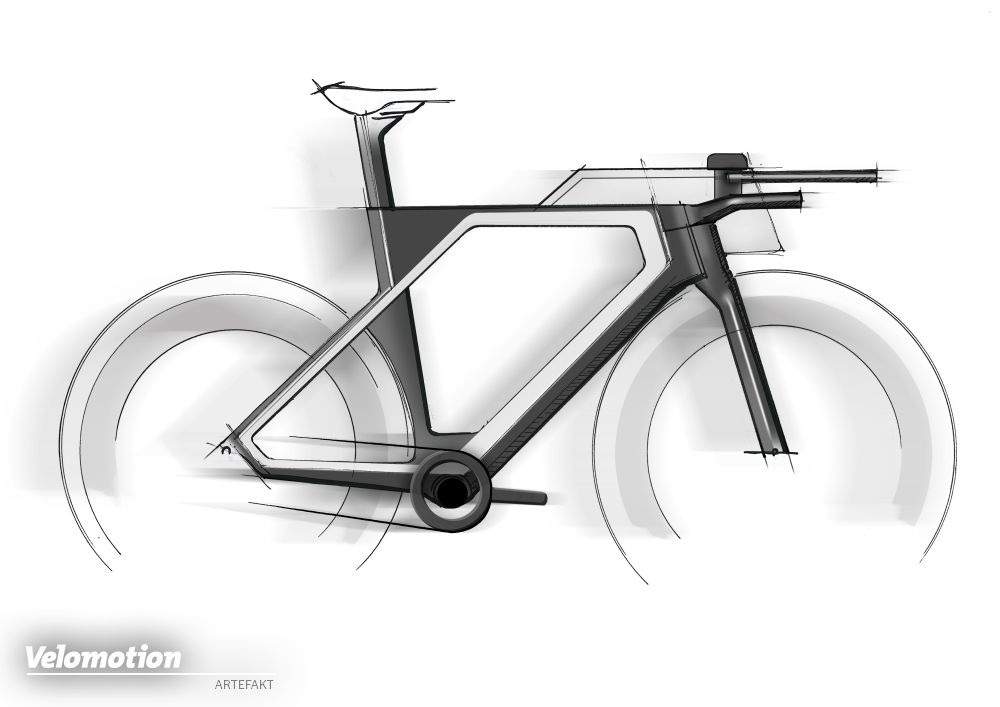

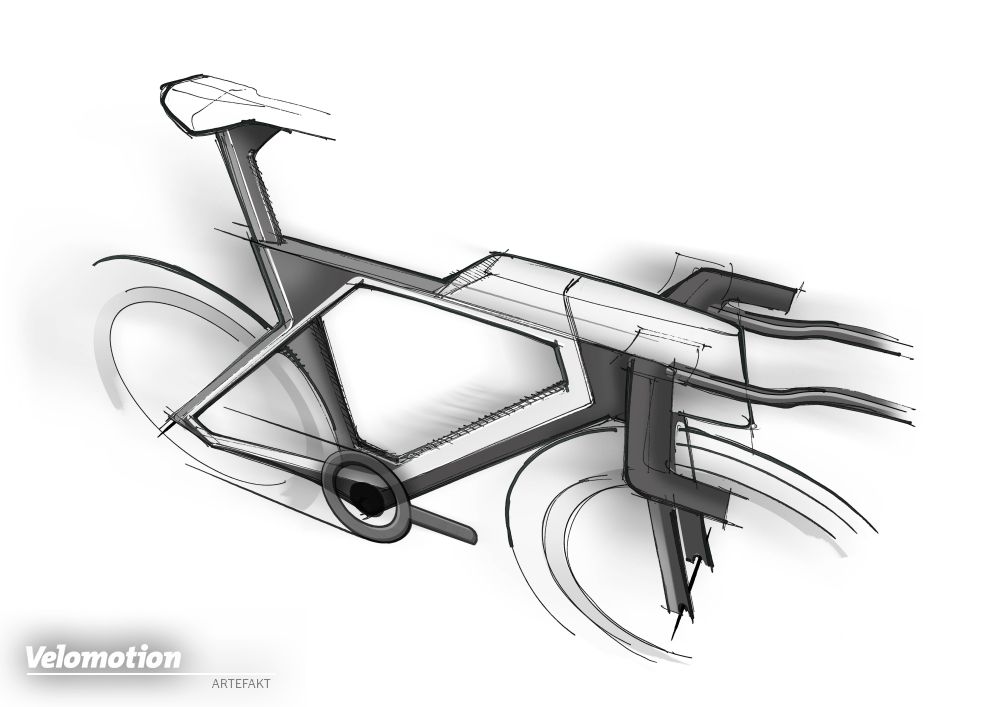

Unser größter Kunde ist nach wie vor Canyon. Hier haben wir eigentlich alle Carbonrennräder und Zeitfahrmaschinen der letzten Jahre mitentwickelt: die Ultimate-Serien, das Aeroad, das alte und das neue Speedmax. Nur das neue Ultimate CF SLX ist nicht aus unserer Feder. Neben Canyon arbeiten wir aktuell für die Firmen SKS, Brose und Klever mobility, in der Vergangenheit unter anderen auch für Bulls und Scott.

Hilft Ihnen die private Begeisterung für das Rennrad bei Ihren Aufträgen?

Definitiv. Ich behaupte, ein guter Fahrrad-Designer muss emotional involviert sein, um für die Fahrradindustrie arbeiten zu können. Man muss ein Gefühl für diese eigene, spezielle Welt entwickeln können.

Wieso ist die Fahrradindustrie eine eigene Welt, und warum braucht sie gutes Design?

Die Fahrrad-Welt war zumindest in den letzten Jahren sehr technisch getrieben. Wenn ein Unternehmen Werbung für seine Produkte macht oder eine Fachzeitschrift eine Beurteilung schreibt, dann stehen Parameter im Mittelpunkt, die messbar sind. Aktuell sind das Gewicht, Steifigkeit, Aerodynamik und Komfort. Über den Testsieg in einem Radmagazin entscheiden solche harten Faktoren. Design hingegen lässt sich nicht messen. Es ist subjektiv. Ein Kunde kauft aber eben auch emotional. Über Erfolg und Misserfolg eines Produkts entscheiden also nicht nur die Zahlen und Werte, sondern in hohem Maße das Design.

Findet denn ein Umdenken in der Fahrradindustrie statt, Design-Aspekte stärker als bisher zu berücksichtigen?

Es ist mittlerweile unabdingbar, sich mit guter Produktgestaltung auseinanderzusetzen. Zumindest die großen Radhersteller haben nahezu alle das gleiche technische Wissen. Da bleibt ja fast nur noch die Differenzierung über das Design.

Kann man also sagen, die Hersteller begegnen sich technisch auf Augenhöhe und den Wettbewerbsvorteil hat derjenige, der ein besonders ansprechendes Design oder Markenimage präsentiert?

Der hat zumindest das Potenzial, sich einen Vorteil zu sichern. Natürlich gibt es in der konstruktiven Champions League, in der sich auch Canyon bewegt, immer auch besondere technische Lösungen, die einen messbaren Vorteil bringen. Aber das rückt immer enger zusammen. Und es ist zunehmend schwierig, 30 Gramm weniger Gewicht oder 3 Prozent verbesserte Aerodynamik als Kaufargument zu vermitteln. Dadurch rücken immer stärker die emotionalen Faktoren in den Vordergrund. Was das Design angeht, bieten die Werkstoffe Carbon und auch Aluminium übrigens noch viel ungenutztes Potenzial. Stahlrahmen sind da weitestgehend ausgereizt, zumindest was Rohrformen und Querschnitte angeht.

Sie sagen selbst, Design ist subjektiv. Wie findet der Designer trotzdem Lösungen, die einen Verkaufserfolg ermöglichen? Gibt es da Methoden?

Das Design muss dem Markenimage entsprechen. Für ein Unternehmen bedeutet das, zunächst eine Handschrift für die eigene Marke zu finden, und diese dann auch konsequent durchzuziehen. Wir bei Artefakt sind der Auffassung, Design sollte sich auf das Wesentliche konzentrieren. Eine reduzierte Formensprache ist eigenständig und strahlt Wertigkeit aus. Es gilt die beinahe klassische Erkenntnis „Form follows function“. Es hat sich gezeigt, dass ein cleanes, reduziertes Design, wie wir es für Canyon entwickelt haben, sehr positiv in Nordeuropa und Nordamerika aufgenommen wird. In Südeuropa werden die Stimmen differenzierter. Beispielsweise lieben italienische und spanische Radsportler mehr Farbigkeit am Produkt. Aber auch hier spüren wir, dass Schlichtheit im Design zunehmend akzeptiert wird. Da sind wir wieder beim Thema Subjektivität. Design-Fragen sind also integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, hängen eng mit Verkaufszielen und Märkten zusammen. Man muss sich als Unternehmen aber unbedingt treu sein.

Bedeutet gutes Design, das Fahrrad ganzheitlich zu denken und alle Teile vom Rahmenset über Laufräder bis hin zu den Komponenten in den Gestaltungsprozess einzubeziehen?

Am Fahrrad ist vieles additiv zusammengeschraubt. Sehr viele Firmen sind mit ihren Einzelkomponenten beteiligt, um ein Endprodukt zusammenzustellen. So entsteht eine zusammengewürfelte Patchwork-Optik. Das macht ein Fahrrad unruhig. In den letzten Jahren gibt es immer stärkere Bestrebungen, das Fahrrad optisch aus einem Guss zu gestalten. Systemintegration wird immer wichtiger. Deswegen muss man das Fahrrad schon ganzheitlich sehen. Dabei gehen wir weit über das Rahmenset hinaus. Gerade die Schnittstellen zu anderen Teilen bieten viel Potenzial. So haben wir zum Beispiel für Canyon die Lenker-Cockpit-Einheit am Modell Aeroad mitentwickelt. Auch andere Komponenten werden von den Herstellern zunehmend so gedacht, dass sie schlüssig zum Gesamtauftritt passen.

Wie muss man sich den Entwicklungsprozess eines Fahrrads vorstellen? Es gibt die Ingenieure, die das Rad entwerfen und bestimmte Pläne und Zielvorgaben haben. Wann kommt der Designer hinzu?

So früh wie möglich. Am besten ist der Designer schon bei der Gestaltung des Lastenheftes dabei, also wenn Fragen geklärt werden wie „Was möchte ich für Werte erzielen, welche Rahmengrößen brauche ich?“ Die Geometrie steht von Anfang an fest, die fassen wir auch nicht an. Wir bekommen schematische Achszeichnungen, mit denen wir dann arbeiten. Ein wichtiger Aspekt ist in letzter Zeit die Aerodynamik. Windkanaltests geben bestimmte Rohrformen und Profile vor. Der Designer ist aber ständig dabei, er kommt nicht erst zum Zuge, wenn die Ingenieure ihre Arbeit erledigt haben. Das Endprodukt vereint nur dann optimal alle Interessen, wenn es in fortlaufender, interaktiver Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten entsteht.

Entstehen da auch mal Spannungen zwischen Ingenieuren und Designern?

Permanent (lacht). Es muss ein gesunder Streit-Austausch sein. Der Designer hat eine andere Herangehensweise als der Ingenieur, beide haben aber letztlich ähnliche Aufgaben und Ziele. Die beste Konstellation zur Entwicklung eines Rades ist es, wenn wir Designer haben, die ein großes technisches Verständnis mitbringen, und Ingenieure, die eine kreative Ader haben. So erleben wir es glücklicherweise in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Trotzdem bleibt es ist definitiv ein Spannungsfeld. Ein gutes Zusammenspiel aus Engineering, Design und Marketing ist der Schlüssel zum Erfolg.

Wie lange dauert es von der ersten Idee bis zur Serienfertigung?

Bei einem Carbonprodukt im Rennradbereich – und das ist ja das, womit wir bei den Premiumprodukten von Canyon beschäftigt sind – dauert es zirka anderthalb Jahre. Bei komplexen Zeitfahrboliden, wo viel Systemintegration betrieben wird, sind es eher zwei Jahre. Bei der Aerodynamik stehen wir insgesamt noch eher am Anfang der Entwicklung, hier wird es in den kommenden Jahren viele neue und spannende Lösungen geben.

Was sagt der Radsport-affine Designer zum Trend Scheibenbremsen am Rennrad?

Formal-ästhetisch hat es einen gewissen Reiz, weil wir an der Gabelkrone und am Steg zwischen den Sitzstreben keinerlei Elemente mehr finden. Die gesamte Bremsanlage verlagert sich in den Achsbereich, was durchaus eine cleane Optik ermöglicht. Ich verstehe aber die Puristen, die Scheibenbremsen am Rennrad ablehnen. Erst kürzlich bin ich bei der L´Eroica in Italien mitgefahren. Diese Events sind ja fast schon Statements. Persönlich denke ich, beides hat seine Daseins-Berechtigung. Kritisch sehe ich den derzeitigen Hype, der um Scheibenbremsen gemacht wird. Aufgrund der besseren Aerodynamik arbeiten viele Hersteller sogar schon wieder verstärkt an Lösungen mit Felgenbremsen – gerade bei Zeitfahrrädern.

Welche Entwicklungen am Fahrrad stehen uns aus Ihrer Sicht bevor?

Spannend ist der Bereich E-Bike. Das Elektro-Fahrrad hat sich in der Gesellschaft noch nicht so emanzipiert, dass es als ernsthafte Alternative zum herkömmlichen Fahrrad oder auch Auto angesehen wird. Ich glaube, das liegt auch am Design. Derzeit wird alles getan, E-Bikes zu designen, denen man nicht ansieht, dass sie E-Bikes sind. Ich bin überzeugt, sobald Elektrofahrräder als Produktgattung akzeptiert sind, wird es optisch vollständig andere Lösungen geben. Da darf man dann auch den Motor sehen, da darf man den Akku sehen, da wird es eine ganz neue Formensprache geben.

Wenn Sie ganz losgelöst von Sehgewohnheiten und Marktanforderungen ein Fahrrad designen würden, würde es sich maßgeblich von dem unterscheiden, was wir heute kennen?

Beim Rennrad wären die Unterschiede marginal, zumindest was den „Stiffness to weight“-Anspruch angeht. Hier wurden in der Vergangenheit ja schon verschiedene Versuche gestartet, über den Tellerrand zu schauen und ungewöhnliche Designs zu etablieren. Das hat sich aber nicht durchgesetzt. Der klassische Diamant-Rahmen ist hier konstruktiv und optisch die beste Lösung. Aber vielleicht bringen die immer neuen aerodynamischen Erkenntnisse auch neuartige oder bisweilen längst verworfene Rahmenstrukturen wieder ans Licht.

Beim E-Bike würde ich deutlich andere Wege gehen. Der klassische Fahrradrahmen käme dabei sicherlich nicht ausschließlich zur Anwendung. Wir sehen derzeit zwei Designströmungen am Markt: Die eine versucht. das E-Bike in das Korsett des klassischen Fahrradbildes zu zwängen, und die andere versucht, es so aussehen zu lassen wie ein Motorrad. Ich meine dagegen, ein E-Bike sollte so aussehen wie ein E-Bike. Daher wäre es wichtig, den Motor zu gestalten und ihn ehrlich in den Vordergrund zu bringen, anstatt ihn zu verstecken. Er ist das Herzstück des Produktes.

Herr Fiegl, vielen Dank für dieses spannende Gespräch und alles Gute.